予備試験に半年で合格するため現在進行系で取り組んでいます。

本記事ではその内容をリアルタイムで報告していきたいと思います。

資格・経歴

- 高校偏差値42

- 慶應院卒

- 大企業研究開発職、ソフト開発職⇒退職

- 不動産金融職⇒退職

- 現在、無職

- 宅建士

- 行政書士

- 第一種、第二種電気工事士

- TOEIC800くらい

念押しますが高校の偏差値は42です。

予備試験(弁護士)を目指す動機

動機はシンプルで「難しいこと」に挑戦したいから(挑戦できるから)。

「難しいこと」の意味合いとして、能力の発揮、生活基盤獲得、引いては公益性をも含む。

自分に能力があると思うなら、時間のかかる遠回りなことでも、結局それに着手した方が良かった。これが経験則です。何より正しい方法で、真正面からぶつかりたい。そして、それを乗り越えたい。

これまで「あまりに簡単すぎる」と思うことばかりやってきたから。そういう勘違いが、自分を「無職」にしたから。大企業では米国大学ランキング一位の大学と共同研究して、単独でソフトを納品したし。数百億の不動産取引に携わって決済したし。一方で何ら評価されなかった。常に不満しかなかった。自分はもっと色んなことが出来ると思った。ただ、どうしてか全然上手くいかなかった。

その答えが分かる瞬間があった。

興味本位で電気工事士の職業訓練を半年間ほど受けた時だった。当然、電気工事士の試験に合格した時に思った。

あまりに簡単すぎる。

自分は何も「挑戦」しないで、簡単なことばかりやって、それで「出来る気」になっていたんだと思った。何もかも「無難」すぎるのだと思った。一方、僕は本当に「難しいこと」を意識的に避けてきた。

なぜか?

ほとんどの人が同じ答えになると思う。ただ時間が掛かるから。そして、それが解決される保証がどこにもないから。今思えば、だからこそ「やるべき」なんだと思う。自分がすべきことは、本当に「難しいこと」であって「無難なこと」じゃないと思った。

予備試験を半年で合格する「勝算」

生半可な覚悟で「半年」で合格など言う気はない。正直に言う。物騒だが生死が掛かってる。

僕が組み立てた「勝算」は、シンプルである。

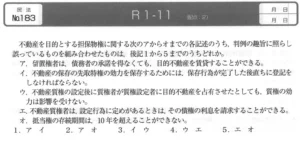

短答の過去問の数は、最大で「約2500問」と限定されること。ただこれだけ。ちなみに資格試験界隈では、これを「回す」というのだけれど。司法試験、予備試験界隈では、当然に、この問題数を回すのは至難と言われている。

だから、この問題数を「回せる」根拠が欲しいのだが、それをどこに求めたか?

僕の場合、行政書士の試験問題に求めた。

僕は行政書士の試験問題5肢を一日約140~160問平均くらいで回せると確認したので、そこから大まかな推定が入る。一ヶ月で4000問、三ヶ月で12000問は解ける。ただし、行政書士の問題に限る。これが重要だった。

じゃあ、司法試験、予備試験の問題はどうか?

初見問題であるが、大体一日40~50問が限界だった。つづく。

予備試験に合格する問題数

改めて、全体から逆算する。

| 司法試験、予備試験 短答試験 | 消化状況 ※2月初旬 | |

| 問題数 | 2500問 | 640/2500 残り1900ほど |

| 復習込みの問題数 5周想定 | 12500問 | |

| 3ヶ月完了(逆算) | 一日140問 | |

| 4ヶ月完了(逆算) | 一日104問 |

どうだろうか、逆算してみると「案外」いけるかもしれないと思えないだろうか?悪く聞こえるかもしれないが、こんなんで弁護士になれるのなら「余裕」過ぎないだろうか。

これに気づいたのが、10ヶ月前くらいであれこれやっている内にもうすでに半年前に来てしまったというのが最大の問題であって、予備試験自体は、思っているほど、絶対無理な量ではないのだ。

一方、僕は2月初旬で640問消化しており、残り1900問ほどになっている。これを3月初旬までに残り1100問までにする予定である。更に4月初旬において残り200問ほどにする。

半年で合格させるタイムスケジュール

勉強をする「環境」を整える重要性

資格試験もそうだけれど、勉強をするより、勉強をする「環境」を構築する方が難しい。断言するが、勉強できる環境があるだけで結果は大きく変わる。

その最たる例が「中学受験」だろう。

僕に言わせれば、親が勉強環境を作ったんでしょ?だから入れたんでしょ。だから差がついた。

偏差値42の公立高校では、物理において「力のモーメント」すらやらなかった。それでいて、僕は何故か一切の勝算もない物理を選択して大学に受かったのだけれど。今思えば、公立高校で上の高校と下の高校とで教育内容に差をつける意味がわからない。勉強意欲ある人間もいるのだから。

はっきり言う。悲観しかない。言い訳しか出てこない。

マイナスから0に戻すだけでどんだけ苦労させられたか。いい加減にしろ。教育を受ける権利(要求する権利)も含めて、あるんだぞと。それでもって「平等」「対等」「公平」と言われるわけなのだが。更には「お前が勉強を怠けただけ」と。ふざけるな。

良い大学に入れなかった人に「簡単だった」という人を見かけたことはないだろうか?そういう環境に恵まれただけだ。機会すら与えられない恵まれない人間は数多くいる。

話を戻す

僕の例で言えば、朝昼晩のご飯、適度な睡眠と運動、これに尽きるわけだが。これをこなすのはすべて「自分」になる。だから、これをできる自分がいなければ、持続的な勉強は成立しないわけだ。そして、どういう訳か、僕はご飯にしても、睡眠にしても、運動にしても、そこそこ全部自分でこなしてしまう。

僕は「簡単だ」と言われる宅建を仕事をしながら取得したが、仕事をしながらだと「簡単」な資格でも「難~極難」に様変わりする。しかも、理数系で宅建士の勉強ともなると何が狂ってそうなったんだと。

難関を自己解決させる重要性

僕は、他人と仕事をする度に「なんか違うなぁ」「目指す方向性の違いなのか」と違和感を感じることが多かった。

端的に言えば、協調性の欠如であるが、果たしてそうなのだろうか。その違和感は、一言に自分の「人生」なのに、他人の人生のように思う人への違和感だったと思う。僕の違和感への拒絶は、必ず以下のどれかに当てはまったように思う。

- 総じて協力(協調)を求めてくる

- 自分の責任(リスク)を回避する

- 他人に責任(リスク)を転嫁する

そして、これらに対する僕の回答は、徹底して「何もしない」ことだ。

経験に即して言えば

薬局を経営する知り合いがいて(入社を誘われることが多くあり)、忙しい時には臨時の人手として呼ばれることがある。ある時は、システム上のトラブルで24時間対応が必要とのことで徹夜作業が必要らしかった。

純粋な好意で受けた。何より友達だからだ。

そうこうしながらも徹夜作業をこなした。そして、社長である友達があることを言った。

「大変だろ。俺は昨日も今日もここ一週間、この徹夜作業してるんだ。」

僕がこれに返答した内容は「大変だった。ゆっくり休んでくれ。後は、こっちで対応するから。」だった。そう言いながら、純粋に「責任を転嫁されたな」と思った。その会社の社長は、知り合いであって。僕ではない。徹夜作業はその知り合いが請け負った結果であって、僕が責任を請け負う必要はどこにもないからだ。知り合いの発言からは、自分の仕事を他人の仕事のように言ってるように感じた。

その後、僕はそういった依頼に応じるのを一切辞めた。

そこにある関係性には、僕が「自分」で解決できる「何か」を、その知り合いに委ねる「甘さ」があったからだと痛感したからだ。だから、自分で「解決」しようと決心した。

コメント