2月現在ぶっ倒れる勢いで短答問題を消化している。

決して進んでいる進捗ではないとしても

2月時点

短答消化は、700問ほど/2500問、残り1800問ほどである。論文の方は、講義を空き時間にながらで聞く程度で、アウトプットはゼロである。

学習の三原則をひたすら死守

勉強において「引かない、めくらない、探さない」を徹底することで、学習効率の最大化を図るのが「学習の三原則」です。当然、命名したのは僕です。

- マーカーを「引かない」

- ページを「めくらない」

- 資料を「探さない」

これほど具体的かつ簡単に取り組める学習指針はどこにもないと思います。

効率化にあたって「勉強に集中しろ」なんて抽象的なことを言われるより、よっぽど具体的です。僕は「集中」という言葉が大嫌いです。なぜなら、試験か何かで発揮した「集中」は、今日になるとないからです。高校時代の「集中」は、社会人が行う「集中」とは当然に違います。要するに「集中」に何ら再現性がないのが大嫌いな理由です。

- 「集中」とは?

- 何をもって「集中」とするのか?

- 「集中」と「成果」は?

「集中」は、あまりにも主観的な概念すぎます。

集中なんて言葉は、その人の時間観念上での体験でありません。

しかも「集中した体験」のほとんどは、過去の成功体験で語られることがほとんどだ。結果論の後付け的に「今振り返るとあの時が一番集中していた」というのが大半である。大学に合格して「集中して勉強した」など言われても、それが何なのか今だによく分からないし。集中を良いことであるするならば、合格した大学よりもっと良い大学に入るための「よりよい集中が何か」も教えて欲しい。

一方、学習の三原則は、時間の現金主義と言える、具体的な指針だ。

限られた時間で、勉強を効率化させるには常に工夫が必要となる。集中したかどうかなんてのはどうでもよくて、背に腹は代えられない限られた時間の中で「通常要すべき時間」を省けるかだけを工夫する。それをもって時間を効率化したと言う。

具体的には、本来1時間要すべきところを5分で出来れば、時間を55分稼いだと考える。予備試験で言えば、総時間3000時間で合格するとして、その4割に当たる1200時間を省略して2200時間以下の勉強時間で合格を目指すことだ。

予備試験・司法試験において勉強と考えられてきた時間を省略する工夫そのものが「学習の三原則」となる。

勉強には必ず行い得る物理的な繰り返し作業が含まれる。具体的に言えば、マーカーを引く、ページをめくる、資料をさがす、がそれになる。この作業は、難しい試験であればあるほど繰り返される傾向にある。これらを適切に省きさえすれば、集中なんか抽象的な言葉に頼らずとも数百~千時間を節約できると考えられる。

予備試験で概算を示すと

- 2500問、解説にマーカーを引くのに1分使う⇒41.6時間

- 2500問×4周分、ページをめくるのに3秒使う⇒8.3時間

- 2500問×4周分、資料を探すのに1~3分使う⇒166~500時間

資料を探さないだけで「数百時間省ける」という訳である。

行政書士科目を切り口に短答パーフェクトを同時進行で解く

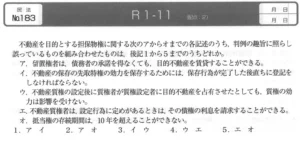

予備試験の短答は、憲法、民法、刑法、商法、行政法、民事訴訟法、刑事訴訟法と七科目あります。

手形小切手を「一旦捨てる」という選択で1~2日分を稼ぐ

商法

コメント