何事も「再現性」をもって取り組みたい。

たまたま合格するような勉強ではなく自信をもって何度でも合格できる勉強内容にしたい。そのために、勉強にもある種の方法論をシステマチックに構築しなければならないと考えました。

予備試験の総勉強時間のうち

「引く、めくる、探す」だけで「500~800時間」という試算

司法試験・予備試験で肝となるのが、問題、条文、判例を「同時」に勉強することです。

司法試験・予備試験の問題では、必ず条文・判例知識が問われるからです。

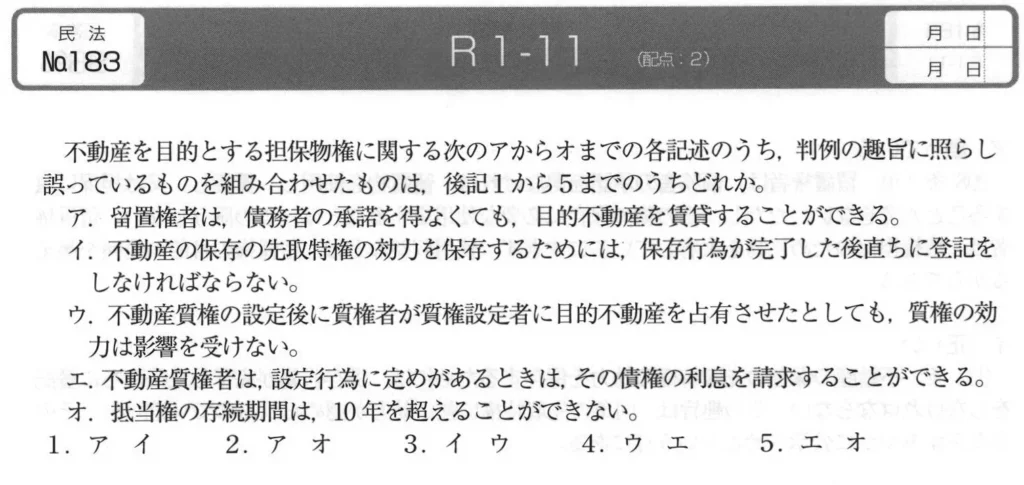

例えば、上記は「留置権」「抵当権」に関する問題です。

法的な意味の「留置権」を理解する必要があります。すなわち「留置権」という"条文"を理解しているかどうかが問題となります。分からない場合は、解説を読んで更に六法など条文に目を通します。

下記がその該当条文です。

(留置権者による留置物の保管等)

第二百九十八条 留置権者は、善良な管理者の注意をもって、留置物を占有しなければならない。

2 留置権者は、債務者の承諾を得なければ、留置物を使用し、賃貸し、又は担保に供することができない。ただし、その物の保存に必要な使用をすることは、この限りでない。

3 留置権者が前二項の規定に違反したときは、債務者は、留置権の消滅を請求することができる。

これを体系化すると

- 条文問題

- 判例問題

- 条文+判例問題

このような問題が2500問もあって、それら2500問すべてにつき「条文」と「判例」を毎回参照する手間が発生する訳です。さらに言うと、最低でもそれを「四周しろ」と言われているので、これを一問につき四回行う理由です。

凄まじいほど「無駄な勉強」が、膨大に発生するのが分かると思います。

そもそも使用できる時間が少ない社会人には、致命的な問題となる訳です。マーカーを引く、ページをめくる、資料を探す、だけで時間切れになる可能性があるからです。

- 2500問、解説にマーカーを引くのに1分使う⇒41.6時間

- 2500問×4周分、ページをめくるのに3秒使う⇒8.3時間

- 2500問×4周分、資料を探すのに1~3分使う⇒166~500時間

あながち間違ってる推定でもなく。資料を探す時間だけで宅建士くらいの資格は取れてしまうかもしれない計算です。まぁこの「無駄」を許容すると膨大な時間を消費すると分かっていただければと思います。

学習の三原則「引かない、めくらない、探さない」

- マーカーを「引かない」

- ページを「めくらない」

- 資料を「探さない」

僕は、上記「学習の三原則」を守って勉強をしています。

学校などでは、今でも、テキストにマーカーを「引く」、何枚ものページを「めくる」、膨大な資料を「探す」、を必ず行っています。僕はそれを敢えて「無意味な勉強法」と言っています。

- テキストにマーカーを「引く」

- 何枚ものページを「めくる」

- 膨大な資料を「探す」

まぁ、上記「無駄な勉強法」ですが、誰も「無駄」とは思っていません。

なぜなら大半の勉強が上記「無駄な勉強法」で成立するからです。成立するのは、ただ単に試験範囲が「狭い」だけです。

試験範囲が狭いから成立する

- 教科書はマーカーで見易くなるし

- めくるページは、あって300ページ程度

- 必要な資料は、テキストと問題集のみ

時間を注げば、これで90点以上取れます。

だから、この「無駄な勉強法」は、むしろ「上手くいく勉強法」とすら思われます。逆に言えば、この「無駄な勉強法」は、強い信念をもって「無駄だ」と思わなければなりません。

どうすれば「無駄だ」と思えるかですが。

答えは単純です。試験範囲がもっと広くなれば良いだけです。

要は、最難関と言われるような難易度の高い試験に挑戦すれば良いだけです。ちょうど医学部受験、司法試験などの勉強をする際に必要になります。

物理的に処理能力を超える範囲になるので、何かしら効率化する術が必要になります。それが「学習の三原則」です。

「学習の三原則」の実現

短答パーフェクトの問題すべてをパソコン上で一括管理

僕は、短答パーフェクトの問題すべてをパソコン上で一括管理している。

「学習の三原則」の実現にはデジタル化が必須であるからだ。そうすることで「学習の三原則」が、下記のように実現されると考える。

- マーカーを「引かない」⇒不要

- ページを「めくらない」⇒必要箇所のみ表示

- 資料を「探さない」⇒検索できる

デジタル化するだけで総じて「時短」になるわけだ。この他にも、デジタル化することであらゆる恩恵があることに気づいた。

- 進捗度合いの常時可視化

- 資料の永続的流用(完璧な答案1枚あればそれを永続的に流用できる)

- 復習管理

僕は、何をどれだけやれば良いか、常に分かる状態になっている。その上

管理コストは「正規表現」で解決した

デジタル化することによる弊害があるので、自分で挙げておこうと思う。

デジタル化の弊害は「管理コスト」である。

具体的には、条文問題において「条文参照」は、必ず作業として発生する。そして、そういう類似問題が数問あった場合、全部に対してパソコン上での編集が必要になる。例えば、憲法21条の問題があった場合に、憲法21条の条文をそのすべて類似問題で必要となる。これをいちいちパソコン上で個別に編集するとなると手間でしかない。

条文を瞬時に提示すること、例えば下記を瞬時に提示すること。

〔集会・結社・表現の自由、通信の秘密〕

第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

類似文書を誤字脱字なく一括編集すること

要するに、A問題、B問題、、、F問題と数問に対して、同じ箇所に一度手間で憲法21条の条文を埋め込むことは可能であるか?そういう質問であるが。

A.可能である。

一番楽な方法は置換である。

事前に問題に何かしら共通の文字列を埋め込んでおき、それを置換すれば良い。僕はさらに強力な方法として「正規表現」を利用した。「正規表現」を利用すれば更に柔軟な「書き換え」が可能となる。

例えば「肢(.+?)憲法21条」という正規表現では「肢ア憲法21条」など任意の文字列に対して、下記を埋め込むことができる。

コメント